LINE公式アカウントの運用でもっとも気になるのが友だち数。「200人は少なすぎる?」「他社はどれくらい?」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、LINE公式アカウントに明確な「平均値」は存在しません。地域密着の飲食店と全国展開の大手企業では、規模も目的もまったく異なるからです。重要なのは数字の比較ではなく、ビジネスに最適な友だち数を見極め、質の高い関係を築くこと。

本記事では、1,000人規模の利用実態調査や、最新の人気アカウントランキングなど、複数の信頼できるデータソースから友だち数の実態を明らかにし、効果的に増やす具体的方法を解説します。

出典:L Message「LINE公式アカウントの平均友だち数は?他社から学ぶ運用のコツ」

出典:Lステップ「LINE公式アカウント登録者1,000人を対象にした利用実態調査2023」

LINE公式アカウントの友だち数「平均」に隠された誤解

友だち数の「平均」を気にする運用担当者は多いものの、この数字にはあまり意味がありません。業種や規模、運用目的によって大きく異なるからです。ここでは友だち数の実態を正しく理解し、ビジネスに最適な目標設定の考え方を解説します。

業種や規模でまったく異なる友だち数の実態

業種によって友だち数の規模感は大きく異なります。地域密着型のカフェなら100~300人でも活発なアカウントといえる一方、全国展開のアパレルブランドでは数万人規模が一般的です。

株式会社クウゼンの「企業LINE公式アカウント調査」では、「生活に役立つ企業LINE公式アカウント」として評価されたアカウントの例が示されています。ヤマト運輸が「サービス利用に必須だから」として高く評価され、生活インフラとして認識されている一方、ユニクロは「有益な情報」が主な価値となっています。

BtoBかBtoCか、実店舗型かオンライン完結型かでも変わります。実店舗の美容室は商圏内の顧客数が上限となりますが、ECサイトなら全国が対象となるため期待値も異なります。

業種別の傾向を見ると、地域密着型サービスである飲食店や美容室は数百人規模、全国展開の小売業は数千~数万人規模、そして大手企業・メディア系は数十万~数百万人規模となることが多いです。

さらに、営業形態や提供価値によっても適正な友だち数は変化します。例えば、高級レストランなら少数の優良顧客との深い関係性が重要ですが、カジュアルな居酒屋チェーンでは幅広い層へのリーチが求められます。

このように、自社のビジネスモデルを理解した上で、適切な目標設定を行うことが成功への第一歩となります。

人気アカウントと一般企業の圧倒的な差

L Message(エルメッセージ)が分析したLINE STORE人気ランキングでは、上位アカウントの友だち数に驚異的な差があることが判明しました。

具体的な人気アカウントの友だち数を見てみると、LINEスタンプが約7,600万人で圧倒的な1位、ほかにはジーユーが約2,800万人、佐川急便が約1,750万人など、人気アカウントは数千万規模の友だちを抱えています。

これらの人気アカウントによく見られる特徴は3つ。「無料スタンプ配布」「お得なキャンペーン情報」「サービスの利便性向上機能」です。単に知名度が高いだけでなく、ユーザーにとって明確なメリットを提供していることが成功の要因です。

一方で、一般的な中小企業の公式アカウントは数百~数千人規模が多く、上位アカウントとは文字どおり桁違いの差があります。しかし、これは決して悲観すべきことではありません。

規模の大小に関わらず、ターゲットユーザーに対して価値を提供できているかが重要です。むしろ、小規模だからこそ可能なきめ細かな対応や、地域密着型の情報発信など、大手にはない強みを生かすことで、高いエンゲージメント率を実現できる可能性があります。

平均値より大切な「あなたのビジネスに必要な友だち数」

もっとも重要なのは「ビジネスに必要な友だち数」という視点です。月商300万円の飲食店なら、客単価3,000円で月1,000人の来店が必要になります。リピート率を考慮すると、アクティブな友だち500人で十分かもしれません。

友だちの「質」も重要です。商品に興味がない1,000人より、購買意欲の高い100人のほうが価値があります。特にBtoBや高単価商品では、数より質を重視すべきでしょう。

目標設定では、月間売上目標と客単価、購買頻度と商圏の大きさ、そして競合状況を総合的に考慮する必要があります。これらの要素をバランスよく判断し、現実的な目標を立てることが効果的な運用への第一歩です。

また、友だち数の目標を設定する際は、LINE公式アカウントの料金プランも考慮に入れるべきです。無料のコミュニケーションプランでは月200通までの配信が無料ですが、友だち数が増えれば配信コストも上昇します。

つまり、収益性を考慮した適正規模を見極めることが重要です。単純に友だち数を増やすのではなく、LTV(顧客生涯価値)の高い友だちを獲得し、効率的な運用を心がけることが、持続可能なビジネス成長につながります。

調査データで見る友だち数の実態と利用者の本音

LINE公式アカウントの実態からは、友だち数増加のヒントが見えてきます。

ユーザーが登録している企業アカウント数は意外と少ない

Lステップの調査によると、約4割のユーザーが「7社以上」の企業アカウントを友だち登録していると回答しています。株式会社クウゼンの調査では、3割弱が「5社以上」という結果でした。

これらのデータから、ユーザーが登録している企業アカウント数は意外と少ないことが分かります。ユーザーは登録アカウントを厳選しており、本当に価値があると判断した企業だけを選んでいます。つまり、友だちになってもらうには、明確な価値提供が不可欠なのです。

このデータは企業にとって朗報でもあります。なぜなら、ユーザーは一度友だちになると簡単には離脱しないということを示しているからです。

限られた枠の中に選ばれるということは、それだけユーザーにとって重要な存在になれる可能性があるということ。だからこそ、最初の印象が重要であり、登録後の期待に応え続けることが求められます。

単に友だち数を増やすことだけを考えるのではなく、ユーザーの「大切な数社」の一つに選ばれることを目指すべきでしょう。

友だち追加の決め手は「クーポン」が8割以上

Lステップの調査では、友だち登録のきっかけとして実に8割以上が「クーポンなどの特典」を挙げています。さらに興味深いのは、友だち登録に抵抗がある人でも、特典があれば約8割が登録すると回答している点です。

ただし、調査では「配信内容に価値がなければすぐブロックする」という声も多く、クーポンで釣るだけでなく、登録後も継続的な価値提供が不可欠であることも明らかになりました。

クーポンが有効な理由は、単にお得だからではありません。ユーザーにとって「この企業は自分に価値を提供してくれる」という期待値を生み出すからです。

初回クーポンは、いわば企業からユーザーへの最初のプレゼントです。この第一印象がよければ、その後の関係構築もスムーズに進みます。

重要なのは、クーポンを単なる集客ツールとしてではなく、長期的な関係構築の第一歩として位置づけることでしょう。初回特典の後も、定期的な価値提供を続けることで、真のファンを育てることができるのです。

7割以上がブロック経験あり!離脱を防ぐ配信のコツ

Lステップの調査では、調査対象者の7割以上がブロック経験があると回答しています。ブロックの理由は「不要な情報が多い」「配信が多すぎる」がそれぞれ約半数を占めました。

適切な配信についての調査結果から、以下の傾向が見えてきました。

- 配信頻度:週1回程度がもっとも支持される

- 配信時間:夜9時ごろがもっとも確認されやすい

- 曜日:週末(特に土曜日)が比較的見られやすい

中には「1日に何通も送ってくるのは本当にやめてほしい」「配信が頻繁だと特別感がなくなり、見なくなってしまう」といった生の声も寄せられました。

これらのデータが示すのは、ユーザーは情報過多の時代において、自分にとって本当に必要な情報だけを求めているということです。

企業側は「もっと情報を届けたい」と考えがちですが、ユーザー側は「必要な情報だけを適切なタイミングで欲しい」と感じています。

このギャップを理解し、ユーザー目線に立った配信設計を行うことが、ブロック率を下げ、長期的な関係を築く秘訣です。

友だち100人は夢じゃない!段階的に増やす現実的な戦略

「友だち100人」は途方もない数字に感じるかもしれませんが、適切な戦略で十分に達成可能です。重要なのは段階的なステップアップです。

まずは50人を目指す理由とその効果

50人は現実的に達成可能でありながら、運用の手応えを感じられる規模です。家族や友人、既存顧客から始めれば1~2カ月で到達できます。

Lステップの調査では約6割が配信をきっかけに「予約や来店、商品・サービスの利用に至った経験がある」と回答。友だち50人でも約30人は何らかのアクションを起こす可能性があります。

さらに、50人達成の成功体験は大きな自信につながり、100人、200人への原動力になります。

50人という数字には、もう一つ重要な意味があります。それは、統計的に意味のあるデータが取れ始める規模だということです。

開封率やクリック率、クーポン利用率などの数値が安定し始め、どんな配信が効果的かを判断できるようになります。また、50人規模であれば一人ひとりの反応も把握しやすく、個別対応も可能です。

この段階で得られる学びや経験は、その後の大規模運用にも必ず生きてきます。まずは小さく始めて、確実に成果を出しながら成長していくことが、持続可能な運用の秘訣です。

オフラインとオンラインを組み合わせた友だち集め

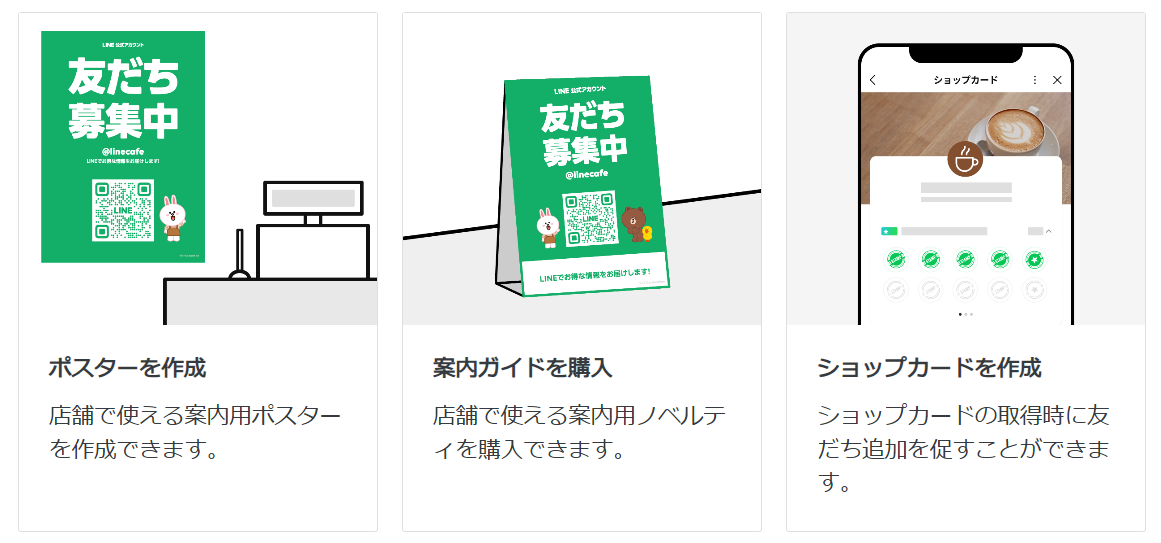

Lステップの調査では、LINE公式アカウントの存在を知った経路として「店舗でのPOPやポスター」「店員からの声かけ」「ホームページ」が上位に挙がりました。SNS経由より店舗やホームページでの認知が多いことは注目に値します。

この調査結果を踏まえ、効果的な友だち集めの具体的な施策を整理すると以下のようになります。

オフラインでの施策

- レジ横など店内にQRコードを設置し「友だち登録で今すぐ使える100円クーポン」など即効性のある特典を用意

- 注文や会計など、接客時にスタッフからの声かけを徹底

引用元:LINE Official Account Manager内「友だち追加ガイド」

オンラインでの施策

- ウェブサイトの目立つ位置に友だち追加ボタンを設置

- SNSプロフィール欄へのURL記載と定期的な告知投稿

引用元:LINE Official Account Manager内「友だち追加ガイド」

これらの施策で重要なのは、オフラインとオンラインの連携です。例えば、店頭で配布したチラシにQRコードを載せ、そこから友だち登録した人には特別クーポンを配布するなど、両方のチャネルを活用した施策が効果的です。

また、実店舗での体験をLINEで継続させることも重要です。来店時の感動や満足感が残っているうちに友だち登録を促すことで、登録率は大幅に向上します。

デジタルとリアルの境界を越えた、シームレスな顧客体験を設計することが、これからのマーケティングには不可欠です。

初期設定と準備で成功率を上げる方法

友だち集めの前に受け入れ体制を整えることが成功の鍵です。具体的にはプロフィールの充実、あいさつメッセージの作り込み、リッチメニューの設定が必須です。

特にあいさつメッセージでは、感謝の気持ちと今後のメリットを明確に伝え、初回特典クーポンの配布でよい第一印象を与えることが重要です。

初期設定で見落としがちなのが、チャット対応の準備です。友だち登録後、質問や要望を送ってくるユーザーも多くいます。自動応答の設定はもちろん、有人対応が必要な場合の体制も整えておきましょう。

また、プロフィール画像やカバー画像も重要な要素です。ブランドイメージを正確に伝え、信頼感を醸成する画像を選びましょう。

これらの準備を怠ると、せっかく友だちになってもらっても、すぐにブロックされてしまう可能性があります。最初の印象で「このアカウントは価値がある」と感じてもらえるよう、細部まで気を配った準備が必要です。

友だち数を増やす成功パターン

人気アカウントの分析から、友だち数を効果的に増やす共通パターンが見えてきました。

無料スタンプやクーポンで初回登録のハードルを下げる

複数の調査で8割以上が特典目的で登録していることが判明しています。人気ランキング上位のアカウントも、多くが「無料スタンプ配布中」となっています。

ただし、オリジナルスタンプの制作コストは高いため、多くの企業にはクーポンが現実的でしょう。「今だけ!友だち登録で次回使える500円クーポンプレゼント」のように価値を明確に伝えることが重要です。

また、初回特典に加えて「友だち限定の月替わりクーポン」「新商品の先行案内」など継続的なメリットも同時に訴求しましょう。

クーポンの設計にも工夫が必要です。金額だけでなく、有効期限や利用条件も重要な要素。例えば、「登録から7日間限定」のような期限を設けることで、早期の来店や購入を促すことができます。

しかし、初回特典を大きくしすぎると、それ目当ての一見客ばかりが集まってしまう可能性もあります。適度な特典で優良顧客を集め、その後の関係構築で真のファンに育てていく。このバランス感覚が、持続可能な友だち集めには欠かせません。

生活に役立つ便利機能で「必要な存在」になる

Lステップの調査では約7割のユーザーが「予約・申し込み機能」を求めていることが判明しています。単なる情報配信以上の価値を期待している人が大多数です。

実際に効果的な便利機能は業種によって異なりますが、代表的な例として以下のようなものがあります。

- 運送業:配送状況確認

- 飲食店:予約機能

- 美容室:次回予約リマインド

便利機能の実装は、ユーザーの生活に溶け込むことを意味します。例えば、美容室なら「前回のカットから2カ月経ちました」というリマインドとともに、空き状況を確認できるリンクを送る。飲食店なら、LINEで簡単に予約変更ができるシステムを導入するなどがあります。

これらの機能は、単なる利便性の向上だけでなく、ユーザーとの接点を増やし、関係性を深める効果もあります。

日常生活の中で「このお店のLINEは便利だから削除できない」と思ってもらえるような、実用的な価値を提供することが、長期的な友だち維持の秘訣です。

週1回・21時配信が最適な理由

Lステップの調査結果から、週1回程度の配信頻度と、夜9時ごろの配信時間がもっとも受け入れられやすいことが判明しています。「有益な内容なら何回でも構わない」という人は少数派で、ユーザーの多くは有益でも頻繁な配信は望んでいません。

多くの人が1日の活動を終えてリラックスしている週末の夜に、週1回程度の配信がもっとも受け入れられやすいパターンです。

この配信タイミングには、ユーザーの心理状態が大きく関係しています。平日の日中は仕事で忙しく、朝は準備でバタバタ。夜9時ごろは、夕食も終わり、就寝前のリラックスタイムに入る時間帯です。

この時間なら、じっくりとメッセージを読み、クーポンの利用を検討したり、次の週末の予定を立てたりする余裕があります。

また、週1回という頻度は、忘れられない程度でありながら、うっとうしくない絶妙なバランスです。この基本パターンを守りつつ、重要な情報がある時だけ例外的に配信を増やすなど、メリハリのある運用が効果的です。

「LINE通知メッセージ」で友だち獲得の接点を作る

企業が保有する電話番号情報を活用して、LINE公式アカウントの友だちになっていないユーザーにもメッセージを届けられる「LINE通知メッセージ」機能があります。

例えば、ECサイトで商品を購入したユーザーに発送完了通知を送ったり、サービス申し込み完了の確認メッセージを配信したりすることができます。

代表的な事例として、LINE認定パートナー「hachidori」を導入したアイペット損害保険では、契約手続きの不備をLINE通知メッセージでフォローした結果、契約不成立率を80%削減した実績があります。

通知メッセージの最大のメリットは、重要な連絡を確実に届けながら、そのタイミングで自然に友だち追加を促せることです。ユーザーにとっても、メールより開封率の高いLINEで大切な通知を受け取れるため、利便性が向上します。

ただし、LINE通知メッセージは認証済みアカウントかつ認定パートナー経由でのみ利用可能で、配信内容もガイドラインに沿った公共性の高い通知に限定されます。営業目的のメッセージは送れませんが、サービス利用に必要な通知を行うことで信頼を獲得し、その後の友だち獲得も期待できる施策です。

LINE公式アカウントを導入したものの、日々の配信が作業になってしまい、売上や集客といった本来の成果に繋がっていないと感じてはいませんか?自社にとって本当に必要な機能の選定や、客観的なデータに基づいた改善策の立案は、多くの担当者様が直面する大きな壁です。

そこでお役立ていただけるのが、運用の健全性を一目で診断できる「LINE公式アカウント運用中チェックリスト10」を収録した実践ガイドです。

成果を出すために不可欠な設定から、配信の質を高めるための改善指標まで、自己流の運用を脱して「勝てる運用」へとシフトするためのノウハウを凝縮しました。今の施策に限界を感じている方、次の打ち手に悩む方の指針として、ぜひ本資料をご活用ください。

友だち数を維持・拡大するための継続的な取り組み

友だちを集めることと同じくらい重要なのが関係の維持です。Lステップの調査では、約6割が配信をきっかけに実際の行動(購入や来店)に至った経験があると回答しています。適切な運用により高いコンバージョンが期待できることが実証されました。

配信内容の質と頻度のバランスを見極める

ブロックの最大の理由は「不要な情報が多い」こと。実際にユーザーから寄せられた声を紹介します。

- 「しょっちゅう配信が来ると正直うざったい」

- 「配信が多いと基本的に一斉既読にしてしまう」

このような声が示すように、内容がよくても頻度が高すぎれば嫌われます。新商品案内では「なぜこの商品があなたの悩みを解決するか」を伝え、セール情報では単なる割引だけでなく付加価値を提供することが大切です。

配信内容の質を高めるポイントは、「ユーザーの今」を意識することです。季節の変わり目なら体調管理のアドバイスとともに関連商品を紹介する、月初なら新しい月の目標設定を応援するメッセージとともにサービスを案内するなど、タイミングと内容をリンクさせることが重要です。

また、全員に同じ内容を送るのではなく、可能な範囲でセグメント配信を行い、より関連性の高い情報を届ける工夫も必要です。

量より質、そしてタイミング。この3つのバランスが、ユーザーに愛される配信の秘訣です。

ユーザーの声を反映した双方向コミュニケーション

Lステップの調査では「文章を端的にまとめてほしい」「内容を工夫してほしい」という要望が多数寄せられました。具体的には以下のような声です。

- 「長文や無駄な前置きは避けて」

- 「同じような配信ばかりだと飽きる」

これらの声を踏まえ、定期的なアンケートでユーザーニーズを把握し、集まった声を実際の運用に反映させることが重要です。個別の問い合わせにも丁寧に対応し、自動応答だけでなく有人対応も組み合わせることで、長期的な関係構築につながります。

双方向コミュニケーションの真価は、ユーザーを「配信の受け手」から「共創パートナー」に変えることにあります。

例えば、新商品開発の際にLINEでアンケートを取り、その結果を反映した商品を「みなさんの声から生まれました」として発表する。配信内容についても「先月のアンケートで要望の多かった〇〇について」と前置きすることで、ユーザーは自分の声が届いていることを実感できます。

このような積み重ねが、単なる情報配信ツールを超えた、コミュニティとしてのLINE公式アカウントを作り上げていくのです。

分析データを活用した効果測定と改善

友だち追加数の推移、ブロック数、開封率・クリック率を分析し、定期的にレポートしていきましょう。データに基づいてPDCAを回すことで、小さな改善の積み重ねが大きな成果につながります。

データ分析で重要なのは、数字の裏にある「なぜ」を読み解くことです。例えば、特定の配信で開封率が高かった場合、タイトルの付け方、配信タイミング、内容の構成など、何がよかったのかを分析します。

逆に反応が悪かった配信からも、多くの学びが得られます。また、曜日別・時間帯別の反応率を細かく分析することで、自社のユーザー特性に合った最適な配信パターンを見つけることができます。

このような地道な分析と改善の積み重ねが、他社との差別化につながり、真に価値のあるLINE公式アカウントを作り上げていくのです。

まとめ:友だち数の呪縛から解放され、質の高い運用を目指そう

LINE公式アカウントの友だち数に正解はありません。人気アカウントは数千万規模である一方、多くの一般企業は数百~数千人規模で十分な成果を出しています。

まずは現実的な50人からスタートし、段階的に拡大しましょう。調査データが示すように、ユーザーは価値のあるアカウントだけを選んで登録しています。

また、より効率的な運用を目指すなら、マーケティングツールの活用も有効です。例えば「hachidori」のようなチャットボットプラットフォームなら、自動応答、セグメント配信、詳細な分析機能などLINE運用に必要な機能が利用可能です。限られたリソースでも本格的なLINEマーケティングを実現できるでしょう。

何よりも大事なことは、友だち数という数字に振り回されず、ユーザーとの良質な関係を構築すること。成功も失敗もすべてを学びとして一歩ずつ前進していきましょう。

▼株式会社エフ・コードでは、「hachidori」を提供しています。

hachidoriは、配信設定やタグ設計はもちろん、施策の提案・改善まで専任担当がサポートする

“成果直結型のLINEマーケティング支援ツール”です。

まずは機能や活用事例についてまとめた、サービス資料をダウンロードしてみてください。

![[ロゴ] 株式会社エフ・コード](/assets/img/layout/header_title.svg)